В Киеве демонтировали мемориальную доску Герою Советского Союза

генералу Дмитрию Михайловичу Карбышеву

Постмодернизм нынче не в моде, особенно – в авторском кино. Вот уже больше двадцати лет – с 1999 года, когда на Каннском кинофестивале «Золотую пальмовую ветвь» получила «Розетта» братьев Дарденн. С того времени и началось триумфальное шествие неореализма с его нацеленностью на социальную проблематику (те же братья Дарденн шесть лет спустя получили еще одну «Пальмовую ветвь», а после – еще и гран-при, и приз за лучшую режиссуру).И в какой-то мере этот перекос в сторону неореализма весьма понятен: в мире действительно немало проблем, связанных с социальной несправедливостью, расслоением, бедностью, дискриминацией и проч. Поэтому художники и стараются в своих лентах обратить внимание зрителей именно на это, пытаясь своим искусством подвигнуть людей на перемены или как минимум зафиксировать, что тот, в частности, демократический мир на Западе, который был определен Фукуямой как «конец истории», на самом деле не такой уж идеальный, как это может показаться, допустим, беженцу из Ирака по прибытии в ту же Германию или Францию(по крайней мере для немцев и французов). Да, в этом мире, являющем собой «конец истории», несколько иные проблемы, но тем не менее вопросов к нему очень и очень много, что, собственно, и доказывается обилием неореалистических лент, ежегодно демонстрирующихся на кинофестивалях различного уровня.

Однако в этой ситуации видится один момент, который несколько снижает, прежде всего, этический пафос кинохудожников и их творений, а следом и эстетическую составляющую последних. И этот момент – время. Не абстрактное, а настоящее со всем его содержанием и смыслами. Иначе – эпоха, которую можно определить через уже набивший оскомину термин «постмодерн». Что ставит простой, но закономерный вопрос: можно ли описать/отобразить эпоху постмодерна через реализм, свойственный прошлому времени? И более того: не становится ли такая репрезентация реальности актом смирения и капитуляции перед этой самой реальностью, поскольку является, по существу, тентативой абстрагирования от того, что и характеризует и более того – делает эту реальность таковой? Иначе – не является ли такая репрезентация целенаправленной попыткой не увидеть за деревьями леса?

Переводя сей дискурс, допустим, в область политического, мы получаем критику действий социального курса правительства при автократическом строе – когда правительство, по существу, ничего не решает и выступает скорее в роли своеобразного придатка автократа, который при необходимости легко приносит это правительство в жертву, чтобы сбить градус социального напряжения; когда допускается и даже разрешается критика действий этого самого правительства, притом что сама Система, стержнем которой и является власть автократа, выводится из-под любой критики как нечто абсолютное и неизменное – что просто не может быть подвергнуто никаким трансформациям, как природные условия. Например, тот же дождь: вы можете открыть зонт, чтобы не промокнуть, но не можете его, дождь, прекратить по своему желанию. И в этом плане критика одного из дискурсов власти (например, производителей зонтов, само устройство и дизайн которых– условно: ряд отверстий в ткани, образующей купол – не предполагает стопроцентную защиту от воды, или тяжелые условия работы на фабриках/заводах, занимающихся производством этих зонтов) становится действием, как бы это парадоксально ни звучало, направленным на укрепление власти автократа, самой Системы, при которой производство зонтов, не спасающих от дождя, и стало возможным, потому что сама Система выводится из-под критики путем утверждения ее как некой объективной, незыблемой реальности.

Это в свою очередь влияет на методы и качество самой критики, под которой в данном случае подразумевается кино, которая вынуждена прибегать к тем способам и средствам, что были взяты на вооружение уже несколько десятилетий назад, неизменно скатываясь к тавтологии, являющейся главным врагом искусства. Более того: ставящей его, то есть настоящее искусство, под сомнение, исходя из принципа большинства и, соответственно, критерия новой нормы. Тем самым возводя в статус искусства то, что им не может быть по определению, и одновременно делегитимируя то, что им является. Так что стоит ли после этого удивляться, что «Неоновый демон» Николаса Виндинг Рефна на 69-м Каннском фестивале взял лишь одну награду, и то – в номинации «Лучший композитор» (Клифф Мартинес и впрямь, кажется, превзошел сам себя)?

Определенно, нет: такой исход был вполне симптоматичен. Удивляться, впрочем, можно лишь тому, что ленту вообще отметили хоть каким-то призом – настолько она выбивалась из общего «конкурсного мейнстрима». Эту ленту – если продолжить аналогию с политической плоскостью – можно было бы назвать преступной. Ибо Рефн не занимается ни критикой зонтов, ни их производителей, ни условиями труда на фабриках/заводах, занимающихся их изготовлением, – он берет куда выше, незаметно и даже утонченно взламывая саму Систему (и, что важно отметить, не только по части индустрии моды, чему, на первый взгляд, и посвящена картина), вскрывая ее, как консервную банку (такой поп-арт наоборот), при этом подавая это так, что никакого взлома/вскрытия не было и в помине, что это – едва ли не более чем чистое искусство, не имеющее к данной социальной действительности в качестве критики никакого отношения.

Взять, к примеру, «Моделей» Ульриха Зайдля (вышедших, кстати, в том же «переломном» 99-м), в котором он фиксирует, причем с дотошностью и въедливостью исследователя-натуралиста, будни нескольких рядовых работниц фешен-индустрии (Системы моды). Впечатление, конечно, от фильма остается тяжелое: наркотики, случайные половые связи (в том числе и для продвижения по «карьерной» лестнице), алкоголь, невротическая сосредоточенность на формах своего тела и стремление менять его хирургическим путем в зависимости от модных трендов, полный духовный упадок и никаких радужных перспектив (скорее, наоборот: выход в утиль и скатывание по уже социальной лестнице, усугубляемое наркотической и алкогольной зависимостями и букетом приобретенных болезней) – вот тот срез, который дает нам Зайдль. И кажется, что своей критикой он попадет аккурат в десяточку, поскольку да, по всей видимости, так оно и есть (это впечатление усиливается еще и тем, что режиссер прибегает к приемам документалистики, что подчеркивает высокую степень корреляции визуального ряда реальности). Недаром одна из его героинь признается: «Мне кажется, что я не заслужила право на жизнь». Более чем красноречиво. По сути, приговор.

Однако не стоит упускать из виду, что критика одного этического модуса (а Зайдль тут явно выступает как моралист, хотя и всячески скрывает это) – в бинарной (добро-зло) этической системе – неизменно работает на утверждение другого, тем самым указывая позитивное разрешение данной ситуации, которое видится в двух плоскостях: в личной и общественной. Личный момент можно определить как духовное преображение, работу над собой, движение к нравственному идеалу. Ну кто мешает нашим моделям отказаться от употребления наркотиков и алкоголя, вести более общественно одобряемый образ жизни и вообще заняться поиском иного жизненного пути, используя на данный момент работу моделью лишь в качестве заработка, если уж сразу не удалось пробиться в топ-модели (ясно, что уже и не получится, поскольку время играет не в пользу наших героинь)? Разумеется, никто. Следовательно, этическая, социальная и физическая виды деградации – их собственный личный выбор. То есть проблема не столько в самой фешен-индустрии, сколько в самих ее труженицах.

В свою очередь, социальный видится в болезни самого общества и прежде всего – в его ценностных ориентирах (моральное разложение, культ успеха/известности и денег, гедонизм и проч.). При таком подходе выход снова очевиден: лечение/исправление в виде переориентации и переоценки, создании новой идеологической парадигмы, «здоровой» аксиологии и так далее. Но потому, сколько уже было этих «лекарей»/«исправителей» общества, можно с уверенностью констатировать, что такой подход, несмотря на его логичность, отсылает нас к области утопического, а значит – не сообразующегося с тем, что есть. Тем самым как бы признавая и одновременно утверждая последнее и наличное единственной реальностью, которая может быть. Пусть даже если она выражается в болезни общества, которую, точнее ряд симптомов которой, Зайдль и фиксирует, сводя свой критический message к чистой констатации и таким образом к ее, этой реальности, утверждению.

Тем более, что если смотреть на ситуацию несколько шире, судьба девушек из «Моделей» – это далеко не приговор всей Системе моды. История фешен-индустрии знает и положительные примеры. Имена Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Клаудии Шиффер и проч. свидетельствуют, что при определенном стечении обстоятельств, которые прежде всего определяются моментом и фактором «нужной внешности», соответствующей этому моменту (в разное время популярностью пользуются разные типы внешности), фешен-Олимп поддается покорению. О чем, допустим, нам повествует «Топ-модель» датчанина Мадса Маттисена (известного по без преувеличения отличному «Крепышу»): 16-летняя Эмма (Мария Палм), живущая вместе со своими родителями в глубинке и мечтающая о карьере модели, вдруг получает приглашение одного из ведущих модельных агентств. То есть уже с первой попытки – ну да, надо полагать, она разослала свои фото по модельным агентствам – удача улыбается нашей соискательнице. Это – отправная точка.

Как и положено, Эмма решает, что раз судьба дала ей шанс, то им нужно воспользоваться. И, не колеблясь ни секунды, девушка устремляется навстречу своей грезе – стать ведущей моделью на парижской неделе моды. Но уже на первой фотосессии Эмму подстерегает фиаско: то ли по причине юного возраста, то ли – излишне пуританского воспитания, то ли – того и другого вместе взятых девушка не может элементарно раскрепоститься. Поцеловать партнера по съемкам для нее становится непреодолимой преградой. Как итог – модный фотограф Шейн Уайт (Эд Скрейн) (то, что она попала к нему, иначе как большим везением не объяснишь) останавливает съемку, отказываясь работать с «манекеном». Вдрызг расстроенная Эмма возвращается в свою комнатушку, которую арендует вместе с другой моделью, не зная, что делать дальше.

Но провал, как часто бывает в подобных случаях (по крайней мере, в кино), оборачивается успехом. Соседка по комнате зовет ее развлечься в клуб, где наша героиня вновь встречает Шейна, которого, если называть вещи своими именами, (причем не по годам грамотно или просто срабатывает женское чутье?) соблазняет. И получает второй шанс, который уже не упускает. Кажется, что теперь перед ней распахнулось, как говорят в политике, «окно возможностей», но Эмма умудряется упустить удачу: на одной из вечеринок, расстроенная поведением Шейна, который слишком много уделяет внимания своей бывшей подружке, она вступает в сексуальную связь с главой французского «Шанель». Ей бы молчать (не исключено, что и Шейн провел ночь в объятиях своей бывшей – это так и не раскрывается), но по неопытности или из-за обостренного чувства честности она не может и раскрывает всю правду своему сердечному другу.

Разумеется, за этим следует разрыв, но неугомонная Эмма делает отчаянную попытку вернуть бывшего, соврав ему про беременность (не будем забывать, что она несовершеннолетняя). И да, это срабатывает. Пара воссоединяется, но ненадолго: Эмма пробалтывается своей соседке по комнате, которая и доносит все Шейну, одновременно заменяя Эмму на себя рядом с Шейном. И вот это уже черта: о шансе №3 не может быть и речи. Эмма погружается в депрессию и начинает злоупотреблять спиртным, но не в одиночестве, а в компании со своим арендодателем –вышедшим в тираж старым неудачником. Все заканчивается довольно печально: не в силах совладать со своими инстинктами, по всей видимости, неизбалованный женским вниманием новоприобретенный компаньон по выпивке в один не очень прекрасный вечер просто насилует нашу героиню (справедливости ради все же стоит отметить, что Эмма прикладывает к этому руку, давая повод, и не один).

В долгу она не остается: насильник получает удар ножом в живот, после чего Эмма сдается полиции. Понятно, что больше в Париже ей делать нечего (надо полагать, что эпизод с ножом приравнивается к самообороне), и она уезжает домой. Кажется, что теперь на карьере модели можно ставить большой и жирный крест (что наша героиня, в принципе, и делает), но Фортуна вновь поворачивается к ней лицом: парижское отделение «Шанель» (главой которого является тот самый ее знакомый, с которым она изменила Шейну) приглашает ее на шоу от-кутюр на неделе моды в качестве ведущей модели. Финал остается открытым: мы не знаем, согласится ли Эмма на предложение, но вполне можем допустить, что да. Надо же как-то подчеркнуть, что простая девушка из глубинки может добиться успеха – взметнуться на самый верх модельного ремесла (думается, что по этой причине Маттисен и оставил концовку открытой: чтобы при сохранении message избежать излишней банальности).

Но здесь стоит обратить внимание на то, как Эмме это удается: через очень близкие связи. Точнее – интимные. Иначе – через половую связь (правда, делает она это нецеленаправленно, но, как говорится, от перестановки слагаемых сумма не меняется). Этим как бы актуализируя известный тезис/стереотип, что женщина в неопатриархальном обществе (то есть в том, где ей отведено значительное место, но тем не менее восприятие ее как объекта сексуального характера остается главенствующим) может выйти в топ (в частности модели), только внеся предварительный взнос – в качестве своего тела, что ставит ее на более низшую ступень в социальной иерархии. Однако этот момент, который с натяжкой можно было интерпретировать как критику современного общества и положения в оном женщины, очень сильно девальвируется именно романтической и драматической составляющими: Эмма несознательно идет на этот шаг, как и Шейн, кстати, тем самым как бы нуллифицируя момент реализации неписанного, но от этого не теряющего свою силу двустороннего контракта. Романтическая история вытесняет сам факт совершения сделки (тело в обмен на признание) на периферию восприятия: точно ее и не было.

Но проблема в том, что сделка все равно осуществляется: как с Шейном, так и с главой «Шанель». И в том, и в другом случае Эмма обменивает эти возможности/потенции (а она может претендовать на них как обладательница нестандартной внешности, ныне востребованной в фешен-индустрии) на свое тело, которое в этом смысле приобретает статус «двойного объекта»: сексуального удовлетворения (в случае с Шейном и директором парижского «Шанель») и соблазнения (в случае ее модельной деятельности). И это весьма красноречиво характеризует не только Систему моды, но и ту капиталистическую Систему, в контексте которой развертывается история Эммы – как глубоко порочную (в смысле своей центрированности на сексе и сексуальности) и дискриминационную в своей основе, где женщина рассматривается прежде всего как сексуальный объект (про ее иную ипостась – матери – речи сейчас не идет).

Однако то, что Маттисен мастерски дезавуалирует этот момент, как бы вообще упуская или даже находя элемент справедливости (простая девушка может пробиться на вершину фешен-Олимпа) в несправедливой (взобраться на сию гору или хотя бы получить шанс на это могут лишь очень немногие – вне зависимости от своих данных: если бы не романтическая история с Шейном, то и Эмме этого бы не удалось) Системе (тут иллюстрацией выступают зайдлевские «Модели») – работает только на одно: на утверждение этой Системы. Причем не просто как единственно данной, как это было у Зайдля, который не предлагал вообще никакой альтернативы (она вырисовывалась от противного – между строк/кадров, но тут же подвергала себя отрицанию через прыжок в область утопического), уходя почти что в чистое отрицание даже самой вероятности достижения успеха (в его интерпретации случай, видимо, не учитывался вообще),но еще и не лишенной определенной доли условной сбалансированности – через эту самую возможность. Пусть даже через процесс обмена тела на нее. Можно сказать, что в этом посыле Маттисен утверждает Систему куда более рьяно, чем Зайдль, так что остается лишь поражаться тому, что радикальные феминистки оставили этот его выпад (вероятно, к безмерной радости режиссера, поскольку, судя по всему, панегирик во славу патриархата не входил в его творческие планы) без должного внимания.

Впрочем, в трансляции данного message’а Маттисен не одинок: в том же русле идет и Фредерик Бегбедер в ленте «Идеаль», снятой по собственному одноименному роману, правда, действует он куда жестче и, казалось бы, радикальнее. Хотя, учитывая провокационный и эпатажный характер творчества Бегбедера, в этом нет ничего необычного. Наоборот: после «99 франков», где он препарировал рекламный бизнес, от Бегбедера другого и не ждешь. И он, на первый взгляд, полностью оправдывает ожидания, высвечивая все самые темные уголки/стороны фешен-индустрии, буквально не оставляя от нее камня на камне: «Красота – это невольничий рынок, адаптированный к нашему времени. Поднос с едой, только вместо блюд на нем девушки, – признается протагонист – альтер эго самого писателя – Октав Паранго (Гаспар Пруст), ныне трудящийся на ниве модельного скаута («Есть люди, которые ищут нефть, иногда – работу, а я ищу новые лица».). Да-да, это все тот же Октав, который был в «99 франках», несмотря на ударный финал фильма, нравственного преображения не произошло: «Должен сказать, что в моей профессии существуют стандарты, как в мастерской столяра или краснодеревщика. Стол должен соответствовать нормам, модель – тоже. Ну например, расстояние между носом и подбородком должно соответствовать высоте лба. Как у Венеры Боттичелли. Перейдем к золотому сечению, это 1, 618 в периоде. Соотношение высоты пирамиды Хеопса и периметра ее основания. Эта величина выведена великим Леонардо да Винчи в 1490 году. От пола до пупка и от пупка до макушки соотношение – 5 к 3. Если не подходишь, считай, ты – корова. Если оценивать красоту по десятибалльной школе, то мне нужно – 20, остальные – в пролете», – продолжает он. И, чтоб уж ни у кого не осталось ни малейших сомнений в том, что мы имеем дело все с тем же Октавом: «И кому же тебя продать?» – задается он непростым вопросом, едва найдя на кастинге подходящую – для модели имеется в виду – девушку.

И это еще не предел цинизма, его он достигает, убеждая (да-да, девушку еще надо убедить, далеко не все рвутся в модели, даже те, кто потенциально ими может быть): «Слушай, вот какая история. Сейчас ты очень бедная. Очень бедная. И это навсегда. Всегда будешь бедной. А со мной ты – богачка. <…> Забудь о прошлом. У тебя новая жизнь. В люксовых студиях Парижа, Нью-Йорка… будешь позировать лучшим фотографам», – распинается Паранго (кадр, иллюстрирующий его слова: в вызывающем и, в общем-то, безвкусном купальнике и черных чулках новоиспеченная модель позирует на фоне стены с очень дешевой на ней картиной Эйфелевой башни даже не в обычной, а скорее уже видавшей свои лучшие времена квартире старому, бородатому фотографу, отсылающему к одному из персонажей «Моделей» Зайдля).–Станешь суперзвездой, и все будут тебя обожать», – не останавливается он(кадр: несколько изображений девушки в виде плакатов на тумбе Морриса, одно – содрано; следующий кадр: на ее фото на полу наступает женская нога в туфельке; следующий кадр: модели в очереди на кастинг с отсутствующими, слегка пренебрежительными выражениями лиц, подчеркивающими их отношение друг к другу). «Будешь есть в лучших ресторанах с неотразимыми мужчинами (кадр: новоиспеченная звезда ест в забегаловке со старым толстяком, который кормит ее курицей, похожей на ту, что подают в ресторанах быстрого питания). «Но не смей толстеть, – предупреждает он (кадр: засовывая два пальца в рот, она изрыгает съеденную пищу в унитаз). – И не вздумай стареть (кадр: на приеме у врача, который делает ей лицевые инъекции). Ты не должна уставать. Спать? Зачем? (кадр: нюхает кокаин в компании, видимо, подруг-моделей; на столе также стоят бутылки с алкоголем – снова: привет Зайдлю). Тебя уважают. Ты никогда не платишь в ночных клубах. Никогда, детка (кадр: в ночном клубе мужчина, с которым она сидит рядом, с похотливо-плотоядной физиономией проводит ей ладонью по лицу, а после того как она встает, шлепает по пятой точке, демонстрируя, что она принадлежит ему, что он, оплачивая ее заказы в этом заведении, ее купил, точнее взял в аренду). Ты даже сможешь сниматься в кино. Если захочешь, конечно (кадр: в белых трусах и такого же цвета корсете и черных чулках она стоит привязанной к дереву, рядом два мужика в трусах и масках и еще два с камерами, что прямо говорит о жанре снимаемого фильма – порно, причем жесткое). Безграничные возможности», – подытоживает Паранго. Но тут же делает ремарку: «Если все сложится. Иначе придется вернуть деньги агентству. И тогда ты попадаешь к нам в рабство. Но это уже НМП. Не моя проблема», – говорит он и расплывается в улыбке, демонстрируя, что это действительно так.

И, разумеется, девушка (ее зовут Анастасья – Октав прибыл на поиски в Россию) радостно соглашается, не зная, что ее ожидает. Ведь у нее есть положительные примеры перед глазами (та же Ирина Шейк, наконец), которые как бы подтверждают, что взойти на Олимп модельного ремесла – это никакая не фантастика. И перспектива (пусть даже призрачная) выскочить в королевы подиума перевешивает угрозу оказаться среди тысяч никому не нужных моделей с незавидной судьбой (и опять Зайдль или кадры, сопровождающие рассказ Октава о будущих перспективах). Хотя о том, что вероятность пополнить ряды последних куда выше, чем покорить подиум, – об этом мало кто задумывается: видимо, дает о себе знать юный возраст соискательниц (как правило, это еще не достигшие даже совершеннолетия девушки, по сути, подростки, а в таком возрасте о последствиях не думаешь). К тому же не будем забывать, что осталось в ящике Пандоры, и это та сила, с которой не совладать ни одному критическому мышлению, никаким рациональным построениям, тем более что, как свидетельствует опыт, в ряде случаев это приносит неожиданные, граничащие с чем-то поистине чудесным – в смысле ее, надежды, торжества/воплощения – плоды.

Но вернемся к «Идеаль»: думается, что после столь точного удара (Бегбедер, кажется, срывает все маскирующие тряпицы) фешен-индустрия должна была подвергнуться всеобщему осуждению и обструкции, говоря метафорически – дать трещину (то есть на выхлопе должен был получиться тот же эффект, что и после авантюры Паранго в «99 франках»). Но жизнь – это не роман и не кино (хотя некоторые вещи из тех, что случаются в жизни, – не придут в голову и романисту/сценаристу с весьма буйной фантазией). Как следствие: ничего подобного не произошло даже близко, даже на разовую волну критики со стороны не дремлющей общественности в адрес фешен-индустрии – и то не набралось возмущения. Фильм в этом плане прошел, можно сказать, незаметно. И на это есть ряд причин. Во-первых, сама жанровая принадлежность ленты – комедия – не настраивает на ее серьезное восприятие/прочтение. Комедия призвана развлекать. Аристотелевская градация жанров, согласно которой комедия, в отличие от трагедии, занимает низшую позицию, и по сей день остается актуальной. Комедия, как правило (хотя есть и исключения, впрочем, все они принадлежат авторству мэтров серьезного кинематографа (тут уместно вспомнить Вуди Аллена и Терри Гиллиама), что в этом случае заставляет выделить их работы в особый поджанр авторского кино) рассчитана на людей простых, неспособных к интеллектуальной деятельности в принципе. Соответственно, в ленты данной направленности изначально не вкладывается глубокое содержание. То есть сам жанр не предполагает «эффекта Паранго» (когда он в «99 франках» выпускает в эфир рекламный ролик наоборот).

Во-вторых, не стоит забывать, что специфика смеха состоит в создании некоего альтернативного пространства/психического измерения, в котором те факторы, что вызывают страх, тревогу, беспокойство и проч., подвергаются негации за счет их обесточивания. Говоря простым языком, проблема теряет свою остроту за счет эмоционального выплеска через смех. Таким образом, комедия сама по себе, то есть исходя из своей смеховой природы, является «местом» отдохновения, вариацией рая, в котором нет места не только серьезности, но и негативности в целом как совокупности всех отрицательных эмоций, генерируемых/переживаемых в обычной/объективной жизни. Поэтому та проблематика, которую и заявляет Бегбедер, уже изначально не предназначена для восприятия зрителем в качестве оной: в смеховом пространстве элементарно нет места негативным формациям. Поэтому «разоблачение», которое производит Паранго, переходит в разряд формы, содержание которой становится «местом отдохновения», как сказка (фильм, кстати, заканчивается хэппи-эндом).

И, наконец, в-третьих, в самом дискурсе ленты, повествование в которой ведется от мужского лица, которое, ко всему прочему, как это известно из «99 франков», является, по своей сути, персонажем трагическим, причем его трагичность априорна и не подлежит сомнению, и даже то, что, в принципе, может ее девальвировать, играет в ее же пользу: цинизм Октава – только следствие изувеченного романтизма, чем лишь подчеркивает его трагичность, – что настраивает зрительское восприятие на определенный лад. Поэтому если кому и можно сопереживать в «Идеале», то это ему, тем более что модели, коих в ленте демонстрируется тьма и кои в отличие от протагониста действительно заслуживают сопереживания, если не сказать сострадания, транслируются/визуализируются сугубо через оптику героя, настроенную на цинизм, являющийся сугубо защитной реакцией, и в этом смысле утверждающую трагичность и даже латентную романтичность главного героя. Следовательно, жестокий мир модельного бизнеса лишается своей объективности (и соответственно, проблематики), становясь одной из форм объективации внутреннего мира Октава, если угодно – маркером его трагичности. За счет чего сама фешен-индустрия выводится из-под удара, становясь как бы фигурой выразительности, предназначенной сугубо для раскрытия образа главного героя, тем самым максимально дистанцируясь от реальности. Таким образом, на выхлопе семантика ленты приобретает заряд, противоположный заявленному message’у, не развенчивая, но наоборот, точно так же, как и в случае с вышерассмотренными картинами, утверждая Систему (ведь взгляд Паранго – это взгляд надломленного, изувеченного идеалиста, а значит – не соответствующий действительности).

Что же делает Рефн в «Неоновом демоне»? Начнем с того, что режиссер отходит от традиционного кинематографического нарратива: он становится в его интерпретации лишь формальным признаком, по которому «Неонового демона» можно определить как произведение кинематографа. Говоря другими словами, режиссер оставляет сюжетную рамку, но только затем, чтобы зритель понял, что это именно кино, и не перепутал его с видеоартом (особенно учитывая атмосферную, трансовую музыку Клиффа Мартинеса!). Но одновременно с этим, чтобы зритель сильно не обольщался по этому поводу и хотя бы засомневался в том, что это обычный художественный фильм, Рефн, выступивший и в качестве сосценариста, делает сюжетную линию максимально незамысловатой, если не сказать – банальной (и тремя сюжетными ответвлениями, на первый взгляд, даже не подогнанными к основной линии: как то ружье, которое так и не выстреливает в конце рассказа).

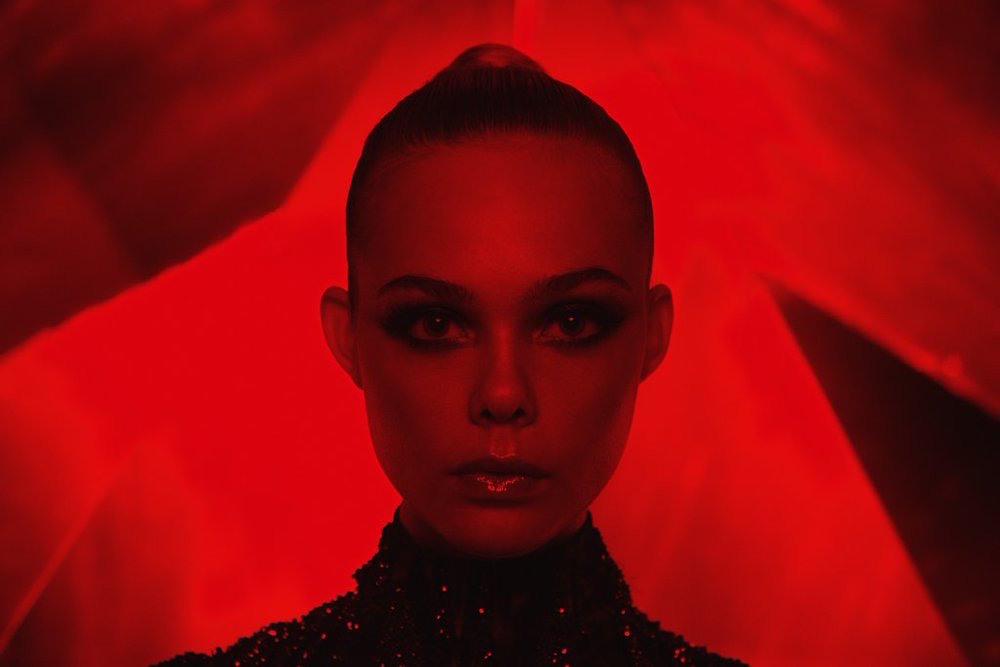

И в самом деле, что можно придумать более тривиальное, чем история молоденькой девушки, которая мечтает – тут, впрочем, важное уточнение, отражающее современные реалии – заработать телом/внешностью, став звездой подиума? Таких историй зритель насмотрелся до тошноты (жаль, не сартровской) еще в «эпоху мыльных опер». И вот опять: подросток, ибо Джесси (Эль Фаннинг), так зовут нашу якобы (поскольку потом станет ясно, что все совсем не так) героиню, всего шестнадцать, приезжает (в отличие от Эмми, которую приглашают, что делает историю «Демона» еще зауряднее) в Лос-Анджелес с намерением попробовать себя в качестве модели и, возможно, даже выбиться в топы. И это у нее получается. Но хэппи-эндом история не заканчивается: в конце картины Джесси умирает, причем насильственной смертью. Если вкратце, то на этом все. Почти мифологический нарратив (миф об Икаре).

Если чуть расширить, то картина выглядит следующим образом. По приезде – понятно, что для того, чтобы привлечь внимание модельных агентств, им нужно что-то предложить – Джесси проводит фотосъемку для портфолио у начинающего фотографа Дина, не лишенного, как это выясниться позже, вполне идеалистических представлений (так, на дилемму, заданную Николаем Заболоцким: «А если это так, то что есть красота /И почему ее обожествляют люди? /Сосуд она, в котором пустота, /Или огонь, мерцающий в сосуде?» – он отвечает, выбирая последнее). И тут же, точнее, сразу после фотосессии, в гримерке, она знакомится с визажисткой Руби (Джена Мэлоун). Та, в свою очередь, знакомит ее со своими подругами – моделями Сарой (Эбби Ли) и Джиджи (Белла Хиткот), которая в туалете ночного клуба (куда Руби приглашает Джесси) с гордостью рассказывает, что ее пластический хирург называет ее «бионической женщиной» по количеству пластических операций, перенесенных ею (так актуализируется противопоставление искусственной красоты естественной, которое разрешается в пользу второго – со смертью Джиджи).

Там же, в туалете, Руби задает Джесси сакраментальный вопрос: «Ты – еда или ты – секс?», тем самым определяя два основных дискурса существования (Джесси, как прояснится в конце фильма, «еда»). А до этого, подведя губы Джесси помадой, задает еще один вопрос, тематически проходящий – до неприкрытой назойливости – через весь фильм: «Ну разве она не идеальна?» И потому, что ответа не следует (Руби его и не ждет: ответ в ее загадочной улыбке собственному отражению в зеркале), ясно, что вопрос – риторический. Это подтверждается и в сцене в модельном агентстве, куда Джесси приходит на следующий день: «По-моему, ты идеальна», – говорит начинающей модели владелица компании Роберта Хоффман (Кристина Хендрикс) и отправляет ее на пробные съемки у известного фотографа Джека Макартура (Десмонд Харрингтон).

Там Джесси ждет первый (покамест неофициальный)успех: внимательно осмотрев неофитку, Макартур выпроваживает всех из студии, включая Руби (что, видимо, указывает на полную удовлетворенность объектом), и полностью погружается в работу. Тут, впрочем, важно отметить один момент: сначала он выводит Джесси на место съемки на белом фоне, так что эта сцена практически дублирует другую известную сцену – из «Матрицы» сестер/братьев Вачевски, когда Нео глотает кранную таблетку и оказывается в иной реальности. Этим Рефн демонстрирует момент перехода (из одного мира в другой, то есть из мира обычного в мир фешен-индустрии, отмечая как бы виртуальную природу последнего), который подчеркивается также тем, что Макартур покрывает тело Джесси золотой краской, как бы делая ее в новой реальности уже не человеком, женщиной, но богиней. Тем самым Рефн заранее поясняет резкое и, казалось бы, немотивированное завершение сюжетной линии, которую можно обозначить как «Джесси вне Системы моды»: та в определенный момент уже больше не может развиваться и просто обрывается (это то ружье, которое и не должно стрелять: тишина в данном случае действует куда оглушительнее выстрела).

По довольному лицу Джесси (все было весьма благопристойно), когда она выходит из студии, очевидно, что съемка прошла более чем хорошо. О дальнейшей судьбе этих фото ничего неизвестно, но это уже не столь важно. На следующий день Джесси идет на кастинг, где ее выбирают моделью для модного показа модельера Роберта Сарно (Алессандро Нивола) (впервые он мелькает в сцене вечеринки), на котором и происходит ее преображение, или говоря точнее, становление. И эта сцена является как бы продолжением сцены в клубе: неоновые треугольники, на фоне которых и происходит ее инициация (что знаменуется сменой цвета с синего на красный), присутствовали еще там, к тому же не лишнем будет напомнить, что центральным местом шоу был связанный человек, которого во вспышках стробоскопа поднимали наверх: не он ли и становится символом судьбы самой Джесси – ее роли жертвы?

Выйдя на подиум, Джесси – если так можно сказать в ее случае – самоактуализируется, то есть ее скрытая, спящая «сущность» (увы, далеко не в юнгианском значении этого термина) как бы просыпается, что выражается в том, что двойник Джесси – что это: галлюцинация или проекция внутреннего мира? – целует свои отражения в зеркале. И к Джесси приходит осознание самой себя: своей идеальности. «Кто ты? Неужели ты этого хочешь: быть, как они?» – спрашивает ее Дин. «Я не хочу быть ими. Они хотят быть мной», – отвечает Джесси, как бы подводя итог разговору о красоте, который произошел между Дином и Сарно после показа. Так, по мнению последнего, красота – она во внешности. С точки зрения Дина (его инаковость как персонажа маркируется даже выбором актера: Дина в отличие от всех остальных играет непрофессиональный актер Карл Глусман, блеснувший в «Любви» Гаспара Ноэ), куда важнее красота внутренняя. «Не будь она красива, ты бы на нее даже не взглянул», – говорит ему Роберт, имея в виду, разумеется, Джесси. На что Дин – к сожалению, в «голой альтернативе» внешнему действительно сложно что-то противопоставить – предлагает Джесси уйти. «Так иди», – отвечает она ему, тем самым показывая, по какую она сторону баррикад. Что подтверждается тем, что эту же мысль – о своей идеальности – Джесси артикулирует еще раз: «Я знаю, как я выгляжу. И что в этом плохого? Многие убить готовы за такую внешность. Они себя режут, делают инъекции. Голодают, мучаются. Молятся, надеясь стать моей второсортной копией», – говорит она незадолго до того, как стать «едой» для Руби, Сары и Джиджи. Этим, с одной стороны, акцентируется момент «общей судьбы», от которой не спасает даже идеальность – все когда-то уходят в тираж, а с другой – манифестируется то, что от своего экзистенциального выбора не уйти. Его ты делаешь порой, даже не сознавая этого. Но все равно делаешь. Свой выбор – в пользу «еды» – Джесси делает тогда, когда отвергает Руби – а именно она является как бы главным «злодеем»– в сексуальном плане. Причем отвергает жестко и безапелляционно.

Но почему выбор ограничивается лишь альтернативами еды и секса? Ответ очевиден: это – судьба объекта. Джесси не позиционируется как субъект, она на него даже не претендует: у нее нет потенции к тому, чтобы быть субъектом, личностью. На что, в частности, указывает отсутствие какого-либо внутреннего содержания: она пуста, как бамбук («полые люди» – это про нее): «Петь я не умею, танцевать я не умею, писать не умею. Талантов нет. Но я симпатичная, и этим можно заработать», – чистосердечно признается она еще в начале ленты. И эти «не» вполне можно проецировать на весь ее внутренний мир, который, можно сказать, в ее случае отсутствует вовсе. По большому счету, Джесси – живой манекен. Таким образом, «дилемма Заболоцкого» не является для нее проблемой, автоматически решаясь в сторону «сосуда, в котором пустота» – на уровне ленты вопрос, в принципе, остается открытым, – тем самым подтверждая свой статус объекта. Поэтому то, что касается экзистенциального выбора – он в ее случае ограничивается лишь тем, что предполагает, по мысли Рефна, ее статус, а именно: либо быть сексом, либо – едой.

Однако не стоит упускать из внимания, что «Демон» – он не столько про судьбу отдельного персонажа, в данном случае Джесси, сколько о самой фешен-индустрии в целом. Именно она, можно сказать, является не только главной темой фильма, но и ее главным героем. О чем свидетельствует сам выбранный метод трансляции визуального ряда, который больше напоминает фешен-съемку, чем традиционный художественный фильм: обилие крупных планов, фиксация «голых» «красивых» интерьеров, долгое застывание камеры на выбранном объекте и проч. Надо думать, что Рефн намеренно отходит от правил классического кинематографического нарратива, дабы уже на уровне формы указать на «настоящего» протагониста. По сути, режиссер вообще отказывается от кинематографического нарратива, доходя до полного его отрицания. Вспомним, чем начинается фильм: фотосессией Джесси. Буквально: производством фешен-фото. И на этом фото Джесси лежит на диване с якобы перерезанным горлом. Камера на несколько секунд замирает на Джесси, потом резко приближается, концентрируясь на ее верхней половине тела, и снова ненадолго замирает. То есть первые два кадра, по сути, имитируют фотографию, которая, по своей сути, противоположна кино (как статика динамике).

И тут небесполезно будет вспомнить, чем заканчивается история Джесси: ее смертью. То есть на этом фото уже запечатлена концовка ее истории: вся ее история уже заключена в этом фото. То есть никакого повествования, развертывания ее нарратива в ленте нет. Фиксация отрицает развитие. И «Демон» в этом плане абсолютно статичен. В определенном смысле мы имеем дело не более чем с фотографией, то есть отрицанием кинематографа как такового, в основе которого лежит принцип динамики как смены определенной последовательности кадров во времени. Но формально это отрицание реализуется динамически в соответствии с законами кинематографа, что порождает эффект когнитивного диссонанса. В контексте кинематографического дискурса визуальный ряд «Демона» вследствие несоответствия оному, позиционирующемуся как априори данное по причине своей первичности, то есть как нечто естественное, как жизнь, – этот визуальный ряд ощущается как нечто совершенно неестественное и искусственное – как манекен, напрочь ее, жизни, лишенный, но, несмотря на это, выдаваемый за живое. И более того: поскольку сам визуальный ряд «Демона» выстраивается по принципам фешен-съемки, включая ее конечные продукты в виде фотографии, которые, по сути, становятся содержанием этого визуального ряда, так как их объектом являются даже не бренды и модели, а сами элементы Системы моды как таковые, то этот когнитивный диссонанс распространяется и на все условное содержание «Демона», маркируя оное как нечто искусственное и противоположное жизни/кинематографу и всему тому, что в них происходит. И в этом смысле сам фильм становится метафорой безжизненности всей Системы моды, а условное фото первого кадра – ее, безжизненности, символом.

Однако остается еще один важный вопрос: для чего Рефну понадобилось линия Руби? Или переформулируем: какую семантическую нагрузку несет на себе эта линия? Неужели лишь исключительно для того, чтобы шокировать зрителя, привнеся в фильм остроты (поскольку именно с Руби – или как минимум через нее – так или иначе связаны все проявления ужасного)? И тут будет уместным разложить этот вопрос на два: для чего была введена сцена с актом некрофилии и в чем заключается смысл купания в крови Джесси? Чтобы ответить на первый, нужно иметь в виду то, чем занимается Руби. А она, как мы помним, занимается внешним обликом –макияжем, прической, аксессуарами (этим, по всей видимости, объясняется акцент на лице Джесси – второе условное фото в начале фильма). Но при этом – что важно – она еще и гримирует трупы, то есть выступает как танатопрактик. И понятно, что определенно не потому, что ей не хватает денег от ее основной (или наоборот, что не так существенно) деятельности(вспомним ее шикарный дом).

Если смотреть на это с ракурса сюжета, то включение в ленту этой подробности кажется необоснованным и немотивированным. Но о чем она говорит с точки зрения семантики? И вот это куда интереснее: так как в картине не проводится никакого различия между гримированием трупов и подготовкой моделей к съемкам – эти два вида деятельности никак не дифференцируются, не делятся по принципу высокое-низкое, ни даже как работа-хобби. Они подаются как нечто подобное, если вообще не одинаковое. Таким образом грань между этими двумя видами деятельности стирается: одно приравнивается к другому. Но если накладывать макияж моделям – это все равно, что гримировать трупы (причем тут верно и обратное), то получается, первые приравниваются ко вторым (или последние к первым). То есть это явный намек на то, что мир высокой моды со всем его блеском и прочей мишурой – мир мертвых. Мир ходячих трупов.

И если исходить из этой интерпретации, то, во-первых, становится понятным, почему Рефн ограничивается лишь условной игрой актеров, даже близко не стремясь достичь правдоподобия: мертвые лишены качеств живых. Им не нужен бэкграунд (о прошлом Джесси мы узнаем какие-то крохи из ее слов, касательно прочих персонажей – не имеем даже этого), они не должны быть аутентичны людям. Они, наоборот, должны соответствовать иному канону – канону мертвых. И вот с этой задачей актеры справляются так, как надо: их игра совершенно неубедительна (не зря же одна из основных претензий критиков и состояла в этом). Зритель не верит тому, что происходит на экране. Не верит Джесси, Джиджи, Саре и проч. Но дело в том, что он и не должен им верить: ибо они все – ходячие трупы, объекты, функции. Достаточно вспомнить сцену, где Джесси вместе с ее коллегами по модельному цеху ждет начала кастинга на показ Сарно: они сидят, точно манекены, застыв на своих стульях (в формальном отношении это подается как очередное фото: вся их жизнь в Системе моды статична, как существование трупа). Но по-другому они и не могут, потому что они – мертвы. И сексуальный акт Руби с трупом – после того, как Джесси отвергла ее притязания – когда она представляет, что вместо холодного мертвого тела занимается сексом с Джесси, лишь подчеркивает этот момент – момент тождества (ну или, по крайней мере, взаимозаменяемости), нуллифицируя дифференциацию между мертвыми и условно живыми (объектами, не-личностями). Это – основная семантика сцены с некрофилией. Но есть и дополнительная: этим отмечается выбор Джесси. Отказываясь от статуса «секса», она автоматически переходит в категорию «еды» уже не субъективно в виде своего решения, но объективно – в качестве ответа реальности. Поэтому можно сказать, что секс Руби с трупом утверждает акт ее, Джесси, выбора и необратимости перехода их одного качества в другое.

Теперь ко второму. Руби лежит в ванне, наполненной кровью Джесси, а Джиджи и Сара стоят в душе, смывая ее. Совершенно очевидно, что это – отсылка к знаменитой Елизавете Батори, также именуемой как «кровавая графиня», известной серией жестоких убийств (по их количеству графиня даже занесена в книгу рекордов Гиннесса) молодых девушек. Одна из легенд, связанных с подвигами графини (исторически это не подтверждено), повествует о том, что все эти убийства производились не просто так, не ради потехи или для удовлетворения нездоровых наклонностей венгерской аристократки, но с целью получения крови девственниц, в которой купалась графиня, чтобы сберечь свою молодость. По сути, Рефн довольно скрупулезно воплощает на экране эту легенду, что подтверждается тем, что, во-первых, Джесси – девственница, а во-вторых, идущей вслед за «принятием ванны» сценой, где Руби лежит с раздвинутыми ногами, меж которых начинает течь некая жидкость, что сопровождается фиксацией высшей степени удовольствия на ее лице. Нетрудно догадаться, что сия жидкость – кровь, а следовательно, учитывая контекст мифа, режиссер демонстрирует процесс менструации – ее возвращение, возврат к стадии фертильности и, соответственно, молодости и одновременно обратимости времени.

Плюс к этому он вскользь напоминает об еще одной легенде, согласно которой Батори вместо купания в крови девственниц по примеру своего румынского коллеги пила их кровь, то есть была вампиром. На это нам указывает сцена, где Руби с выражением блаженства на лице ложится в выкопанную в земле яму (видимо, могилу для Джесси), что является косвенной отсылкой к вампирской тематике. Тем самым Рефн до предела мифологизирует Руби, делая ее воплощением/подобием «кровавой графини» (Джиджи и Сару – ее сообщницами в урезанном варианте, история сообщает нам, что их было четыре).

Но на этом Рефн не останавливается. В одной из последних сцен, где Сара ждет Джиджи (еще одно фото!), одна из моделей спрашивает у нее: «У тебя кто-нибудь отнимал работу?» – «Да», – отвечает та. «И что ты сделала?» – любопытствует безымянная модель. «Я ее съела», – говорит Сара. И это, как показывает последующая сцена (и намекает предыдущая – с ванной крови), где Сара съедает выблеванный Джиджи глаз Джесси (так раскрывается семантика образа треугольников в сцене вечеринки и показа Сарно: треугольник символизирует собой око, то есть орган восприятия визуального – на что и рассчитана индустрия моды), не метафора. Это – явная аллюзия на каннибалистские мифы ряда первобытных обществ, согласно которым сила (в нашем случае красота) поверженного (напомню: Руби сталкивает Джесси в пустой бассейн) и после этого съеденного врага переходит к тому, кто его съел. Что подтверждается тем, что идеальность/востребованность Джесси переходит к Саре: фотограф (все тот же Макартур, что делал первую профессиональную съемку Джесси) приглашает ее заменить одну из моделей, что она, будто только и дожидаясь этого, с радостью и делает.

Более того: в тех кадрах, где уже начинают идти титры, транслируется идущая по пустынной, безжизненной земле (ей предшествует кадр-фиксация пустого внутреннего интерьера дома (очередное фото!), что, по сути, проводит знак равенства между оным и безжизненной землей, чем еще раз подчеркивается мертвенность мира моды) девушка. Она снимается со спины, поэтому точно нельзя сказать, кто это: Сара или Джесси (волосы напоминают вторую, но куртка указывает на то, то это все-таки первая). Так режиссер акцентирует внимание на моменте преемственности, перехода силы/красоты: Сара как бы становится Джесси. И показывает весь ужас ее, Сары, существования как участника обряда и обладательницы дара если не бессмертия, то долговременного удержания молодости и красоты: тотальное, если не метафизическое одиночество (не будем забывать, что, как ни крути, человек – существо социальное), что отсылает нас к уже румынской легенде, художественно воплощенной Горьким в «легенде о Ларре».

Этими шокирующими сценами Рефн вводит во вполне реалистический дискурс элементы ужасного, но ужасного-нереального, иначе – мифического ужасного, которые, элементы то есть, частично продуцируются на всю Систему моды: ведь Руби занимается тем, что готовит моделей к съемкам. Буквально делает их внешность соответствующей фотографии (даже Джесси со своей идеальностью не может обойтись без услуг визажиста). Создает образ, которого не существует в реальности. По сути, является соучастницей генезиса иллюзии, чистым воплощением которой – идеальной, чуть ли не вечной красоты – становится Сара. Если смотреть шире, то иллюзии всей Системы моды, которая переводится в категорию мифа как семантически спаянной системы симулякров.

Именно в этом и заключается смысл названия фильма (оно, отметим, очень точно отражает тот message, который Рефн вкладывает в историю и реализующий ее на экране визуальный ряд) – «Неоновый демон». Вся фешен-индустрия есть демон, то есть мифологическое чудовище, которое вполне себе здравствует в людских головах (и, разумеется, культуре), но которого не существует в природе. Эпитет «неоновый», в свою очередь, является отсылкой ко времени: это не древнее чудовище наподобие Минотавра; этот монстр – продукт нашего времени, когда темноту ночей разорвали неоновые огни. Тогда и явился он, чтобы искушать и соблазнять (тут вполне уместно будет вспомнить речь Паранго, когда он пытается убедить Анастасью пойти в модели). Мечтой и надеждой, что едва ли не любая девушка, обладающая стройной фигурой и симпатичной внешностью, только за счет последних может вознестись на вершину славы и успеха. То есть, если называть вещи своими именами, посредством исключительно только принадлежности к женскому полу (вспомним, что Джесси говорила о своих талантах) – что находит свою реализацию в теле. Ну разве не замечательно-завораживающая картина для сотен тысяч молоденьких представительниц «прекрасной» половины человечества, не обремененных ни интеллектом, ни талантами?

Но тут не надо забывать, что лик Неонового демона обращен не только к потенциальным работницам подиума: он обращен к миллионам, которые так или иначе ориентируются на то, что демонстрируют наиболее удачливые девушки, которым удалось выбиться в «люди»/модели. Современный человек (особенно женщина) не может жить вне контекста моды, он должен следовать ей, иначе будет подвергнут осуждению и обструкции. Не следовать моде – значит быть не таким, как все, но с отрицательным знаком. А кто хочет стать изгоем или предметом насмешек? И это заставляет служить и поклоняться Неоновому демону, по сути, весь цивилизованный мир. Причем не просто поклоняться, а реально жертвовать ему часть своей жизни (ибо покупая модные, трендовые вещи, человек тратит на это деньги, которые являются – теоретически, теория, правда, часто дает сбои – эквивалентом времени и усилий (на восполнение которых тоже требуется время), затраченных на их получение). Что, в свою очередь, является одним из механизмов, обеспечивающих существование вообще капиталистической Системы и одновременно модусом существования общества (общества потребления) в рамках этой Системы, частным моментом которой и является Система моды.

И что остается от нее в интерпретации Рефна (в отличие от Зайдля, Маттисена, Бегбедера)? Говоря по существу, ничего, точнее, чистый миф с рассыпанными по всей картине ключами для дешифровки и деконструкции. По-другому – Рефн транслирует миф с набором подсказок для его развенчания, находящихся в самой ткани (на всех уровнях) этой трансляции (ленты). И этим постмодернизм действительно опасен: он не оставляет от социальной, так называемой «объективной» реальности, точнее, от образа этой реальности, мифа – и камня на камне. Постмодернизм деконструирует реальность, вернее, то, что мы под ней полагаем, – миф реальности – на те строительные элементы/блоки, аккуратно запакованные в заводскую пленку/обертку, из которых этот миф и возводится. Что делает его идеальным инструментом для критики как капиталистического общества Запада, так и, допустим, автократий/диктатур Востока или Латинской Америки. И в этом смысле он идеальное оружие против демонов – оружие против мифов, в которых живет человечество.

Но это лишь одна сторона медали. Есть и другая: постмодернизм как метод художественного творчества и, соответственно, репрезентации реальности лишен каких бы то ни было идеологических императивов, то есть нейтрален (в том числе и этически). И в этом плане он – оружие обоюдоострое: его можно использовать как для деконструкции условно отрицательных (этический модус мифа определяется позицией критика), так и условно положительных (любовь, семья, брак и так далее) мифов. Что, по сути, делает невозможным его использование в качестве идеологического оружия/метода критики, так как критика – это всегда борьба идей, и развенчивая одну систему, адепт иной системы оставляет потенциальную возможность, которой, без сомнения, воспользуются его противники для деконструкции той, к которой он относит себя. Так, левак, разнося посредством постмодернистского метода Систему капиталистического (середины – конца ХХ века) и/или традиционно-ориентированного общества, оставляет за своим идеологическим врагом возможность ответного и, что самое главное, успешного удара. Учитывая же нередкую ангажированность художников и едва ли не поголовную (по сути, это является исходной предпосылкой для их критической деятельности) критиков общества как таковых, в частности философов, такой метод представляется весьма опасным и не слишком эффективным для удерживания обороны в борьбе идей.

Но тем не менее это не отвечает, по крайней мере, полностью на вопрос, почему в этом смысле больше всего пострадало кино. Ключом к пониманию видится его, кино, массовость. Еще Владимир Ильич Ленин говорил, что «пока народ безграмотен, из всех искусств для нас важнейшими являются кино и цирк». Цирк, правда, довольно быстро себя исчерпал, переродившись в другие формы – те же ток- и реалити-шоу. А вот что касается кино – его актуальность, и более того, адекватность настоящему моменту (эпохе) возросла в разы. И дело не только в том, что общество в интеллектуальном плане несильно эволюционировало. Да, бесспорно, если брать такой показатель, как грамотность, то есть умение читать, писать и считать, то тут, бесспорно, можно констатировать рост, но что касается всего остального, в частности объема интеллектуального багажа и навыков/способностей оперировать информацией, то тут будет уместнее говорить не столько о росте, сколько о корреляции интеллектуальной деятельности изменившемуся контексту, как в случае с заменой цирка на ток- и реалити-шоу (так, согласно августовскому опросу ВЦИОМ за 2022 год, 35% граждан России – то есть каждый третий! – убеждены, что Солнце вращается вокруг Земли. И, надо полагать, в целом ситуация по миру выглядит не особенно лучше – даже в тех странах, которые достигли стадии «конца истории»).

Проблема тут видится, во-первых, в том, что органы власти ведут целенаправленную политику в рамках образовательной системы по контролю за интеллектуальным уровнем населения: ясно, что государству для его функционирования и жизнедеятельности интеллектуалы не нужны. Государству нужны винтики Системы, которые не будут задавать лишних вопросов и копаться в том, что может пошатнуть основы этого самого государства, чем, собственно, интеллектуалы и занимаются (чего стоит только один Фуко с его исследованием репрессивных и контролирующих институтов власти!). И надо отдать должное: результаты этой политики уже достаточно прочно закрепились в обществе, перекочевав в негласное понятие нормы (интеллектуал среди простых людей в лучшем случае будет выглядеть «белой вороной», а в худшем – его примут за сумасшедшего или юродивого).

К тому же на тренд антиинтеллектуализма огромное влияние оказал контекст времени, то есть развитие технологического процесса и его интеграция в повседневной жизни: интернет, огромные потоки информации, цифровизация, соцсети и проч. Это привело к деформации мышления и возникновению так называемого «клипового мышления», характеризующегося, в частности, фрагментарностью, разрозненностью, алогичностью, краткосрочностью концентрации внимания на одном объекте (это объясняется высокой скоростью потока информации) и так далее. Что, в свою очередь, сделало труднодостижимым серьезную интеллектуальную деятельность как таковую, ибо оная требует совершенно иного типа мышления. Соответственно, общество в своей массе полностью индифферентно к продуктам интеллектуальной (прежде всего – в гуманитарной сфере) деятельности, в том числе и той, что касается художественного творчества как попытки репрезентации и осмысления/концептуализации социальной реальности (Системы). И кино в данном случае не исключение. Каким бы оно авторским не было, его нужно на что-то снять, а желательно еще и получить хоть какую-то прибыль. А кто будет вкладываться в заведомо убыточный проект (да и режиссеру с его командой надо на что-то жить)? Вот поэтому, то есть по сумме вышеизложенных причин, постмодернизм и не в моде. Система быстро реагирует на риски и угрозы ее существованию. А часто просто не допускает их возникновения. Или оперативно нейтрализует, как в случае с постмодернизмом.

Ценю киноведов. Но этот кирпич ниасилил…