Герман Садулаев о скандальном заявлении Евгения Пригожина и выводе ЧВК «Вагнер» из Бахмута

«Происходит что-то странное…»

Для кино, кажется, не существует преград – его снимали даже в блокадном Ленинграде. Всего за время Великой Отечественной было выпущено более 100 различных фильмов – впечатляющая цифра для страны, которая 5 лет находилась на военных рельсах.

«Радуга» (1943), реж. Марк Донской

В Средней Азии, куда были эвакуированы крупнейшие киностудии СССР, делалось все: комедии, мюзиклы, эпопеи, сказки и, конечно же, военные фильмы. Обычно из 40-х вспоминают Сергея Эйзенштейна с его великим и многострадальным «Иваном Грозным» (1944 и 1946) или Марка Донского, навсегда поразившего «Радугой» (1943) итальянских неореалистов и самого Франклина Рузвельта. Да, это уже вечность – от нее никуда не денешься. Но что там спряталось в тени вечности?

Сегодня военные фильмы 40-х шокируют суровым реализмом, повышенной строгостью и зубодробительной прямолинейностью. Они безжалостно вскрывают сознание любого зрителя, кто привык к сглаженным картинам 60-х – 70-х. В них – дух напряженной эпохи и жизнеутверждающая сила образа. Достанем из тени вечности 5 военных картин и вспомним очевидную истину: прошлое не умирает – оно всегда продолжается в настоящем.

«Машенька» (1942, реж Юлий Райзман)

Кадр из фильма «Машенька», 1942

Сталин картину одобрил. Сказал: «Народу нужны чувства». А чувств в «Машеньке» через край – пожалуй, это самый нежный и светлый фильм, который только себе можно вообразить. Вполне традиционный сюжет: любовь простодушной телеграфистки и свойского таксиста на фоне войны. Мясорубка времени проверяет помыслы героев на прочность. Будущее (картина вышла в 1942) мерцает призраком, довоенные годы пронизаны трогательной, лучезарной беззаботностью. Патриарх советского кино Юлий Райзман начал «Машеньку» еще до Великой Отечественной – картина снималась про финскую войну. Но судьба внесла свои коррективы. Финал в «Машеньке» открытый и туманный – Валентина Караваева улыбается и машет вслед уставшим бойцам. А война только начинается.

«Она защищает Родину» (1943, реж. Фридрих Эрмлер)

Эта трагедия об оккупации советских земель по выразительности встает в ряд с «Радугой» Марка Донского. Жизнь простой крестьянки Прасковьи Лукьяновой (ее играет мужественная Вера Марецкая) сокрушается под нацистским сапогом: немцы сжигают ее деревню, убивают ее мужа и маленького ребенка. Из крестьянки Прасковья становится «Товарищем П» – лидером партизанского отряда. И мстит. Жестоко мстит. С немцами тут не церемонятся: их избивают, давят на танке, расстреливают в упор. «Смерти нет. Выдумали ее», – повторяет партизан, отходя в мир иной. Советский народ отчаянно сражается со смертью, дерзко отвечает на экзистенциальный вызов. Облаченная в черное крестьянка смотрит в грядущее время спокойно – она знает, чем все закончится, хотя на дворе лишь 1942, армия еще не отбросила врага от Москвы.

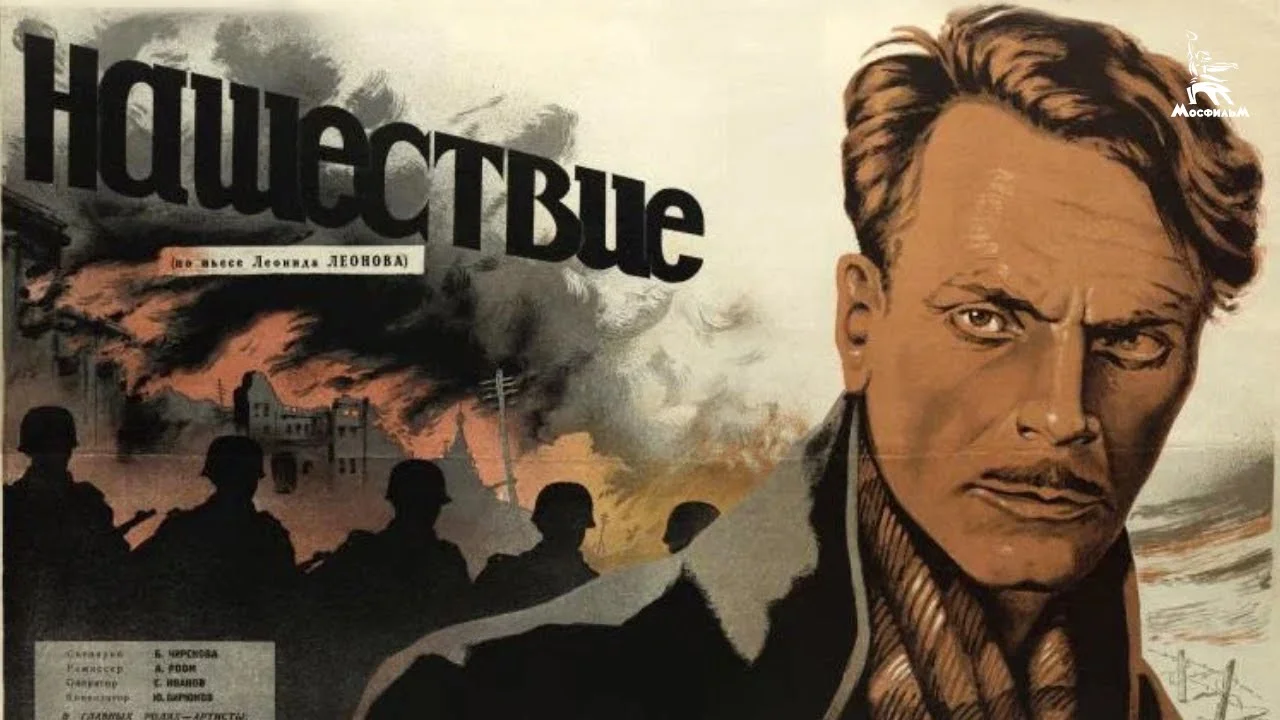

«Нашествие» (1944, реж. Абрам Роом)

«Нашествие» (1944, реж. Абрам Роом)

Экранизация пьесы Леонида Леонова. В город, где от немцев «бегут даже тараканы», из мест не столь отдаленных возвращается Федор Таланов (Олег Жаков). Дома больше нет – родители открещиваются от уголовника, территория оккупирована немцами. Трагический фильм, темный и сдержанный, – это не столько картина о войне, сколько болезненная история об искуплении. «Леонов заставляет Федора снова и снова биться в стену недоверия. Пробить ее он может только ценой собственной жизни. В том, как Федор стреляет в немецкого полковника, нет безрассудной отчаянности. Это отчаяние, соединившееся с холодной ненавистью к оккупанту. Он не делает попытки убежать. И когда его хватают гитлеровцы, кажется, впервые за весь фильм лицо Федора становится спокойным», – писал советский критик Юрий Ханютин.

«Во имя Родины» (1943, реж. Всеволод Пудовкин, Дмитрий Васильев)

«Во имя Родины» (1943, реж. Всеволод Пудовкин, Дмитрий Васильев)

Еще одна агитационная эпопея и еще один пример, как быстро военные тексты переносились на экран. Константин Симонов написал пьесу «Русские люди» в 1942-м, в 1943-м за нее с неохотой берется титан Всеволод Пудовкин. С неохотой, потому что симоновская история ему не нравилась. Он ее переделывает и снимает мощный, плакатный и в то же время почти поэтический по духу фильм. Про маленький упрямый гарнизон в разрушенном приморском городке. Про белокурую разведчицу Валечку (Мария Пастухова), уходящую на задание. Про усача Глобу (Михаил Жаров), лихо распевающего «Соловья, соловья, пташечку» перед лицом смерти. Клаустрофобный, страшный и очень эффектный фильм советского мастера, который, кстати, сам появляется на экране в шкуре немецкого генерала.

«Фронт» (1943, реж. Братья Васильевы)

«Фронт» (1943, реж. Братья Васильевы)

Братьев Васильевых помнят по «Чапаеву» (1934), в котором грациозный Борис Бабочкин воплотил образ народного героя. В 1942 режиссеры экранизируют пьесу Корнейчука «Фронт», написанную, как говорят, по личному указанию Верховного. Суть пьесы и фильма – в конфликте между старой и новой гвардией, между героями Гражданской войны и новыми генералами. Образец того, как война расширяла пределы тем. Но все-таки, несмотря на нестандартный сюжет и довольно любопытные кадры вроде допроса пленного немца (их нужно видеть!), прыгнуть выше головы братья Васильевы не смогли – «Фронт» вышел тяжеловесным и неповоротливым, сегодня его смотреть трудно. Но удивляет, что снимали даже такое. Многолик советский экран!