Создать Большой антиколониальный стиль

К этому призывают литераторы из «Союза 24 февраля»

К этому призывают литераторы из «Союза 24 февраля». И не просто создать, но возглавить. Это возможно реализовать через формат литературного БРИКС, в основе которого будет ориентация на мировую полифонию, изначально присущую отечественной культурной традиции. Как раз об этом говорил на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент Владимир Путин, отметивший, что «подъём народов и культур, которые раньше по тем или иным причинам оставались на политической периферии, означает, что их собственные, самобытные представления о праве и справедливости играют всё более весомую роль». Отсюда и специфика нового мироустройства: «многоголосие, гармоничное звучание всех музыкальных тем», когда «должны быть услышаны все голоса».

24 октября. Председатель КНР Си Цзиньпин, президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоза во время совместного фотографирования глав делегаций государств БРИКС. Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Полифонический цивилизационный принцип ведет к императиву взаимоуважения культур: «Тот, кто уважает свою культуру и традиции, не имеет права не относиться с таким же уважением к другим. А тот, кто пытается заставлять других вести себя неподобающим образом, неизменно втаптывает в грязь и собственные корни, свою цивилизацию и культуру, что мы отчасти и наблюдаем».

В своей валдайской речи российский лидер также отметил, что «у нас же огромный интерес в России к культуре народов Африки. Надо сказать, что это взаимный интерес. Будем напряжённо, ответственно, системно работать по этому направлению».

Получается, что разноформатные площадки БРИКС как раз и призваны к «осмыслению современных процессов мирового развития с учётом особенностей каждой цивилизации с её культурой, историей, идентичностью традиций», а также к преодолению неоколониальной инерции.

Все это сочетается с тем, о чем говорит литератор и публицист Дмитрий ОРЕХОВ, призывающий в противовес устойчивому Большому колониальному мифу создать Большой антиколониальный нарратив:

«Подобно другим народам, испытавшим агрессию европейцев, мы, русские, уже четыре столетия подряд отражаем нашествия с Запада: польское в XVII веке, шведское в XVIII веке, французское в XIX веке, немецкое в XX веке. Сейчас коллективный Запад во главе с США вновь развязал против нас колониальную войну. В таких условиях медлить с выбором пути не стоит. Мы должны осознать свою историческую принадлежность к народам глобального Юга и наладить соответствующие культурные связи. С нами работают по одной и той же схеме, перед нами одни и те же вызовы, и нашим культурам необходимо своего рода перекрёстное опыление.

Россия. Республика Татарстан. Казань. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа налево) во время встречи в рамках саммита БРИКС. Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Миф о том, что белый человек – естественный господин всюду, куда его приносят волны, поддерживает огромная литература, состоящая не только из книг для детей. Этот невероятно живучий миф, созданный писателями и поддержанный кинематографом, сначала предлагает поверить в дикость и неразумность жителей Африки, а потом требует принять как должное их порабощение Западом. Так возникла огромная литература присвоения, большущий клубок историй, с помощью которых Запад присваивает мир, утверждая своё господство над народами и закрепляя свой собственный, европоцентричный взгляд на события.

Нужна последовательная и твёрдая политика государства; здесь не может быть скидок на «коммерческие интересы» или на «вавилонскую путаницу эпохи постмодерна». Какой бы ни была эпоха, какие бы хитроумные планы по собственному обогащению ни вынашивали торговцы, люди всегда нуждаются в воодушевляющем мифе, в литературе борьбы и победы, в историях, в которых безумие, жестокость и хаос преодолеваются мужеством, самопожертвованием и обращением к высшей правде.

Мы слишком долго верили в автономность искусства, которое будто бы лишено прикладного значения и не зависит от ценностей общества. Именно поэтому мы проморгали тот день, когда против нас жёстко включили мягкую силу; именно поэтому мы позволили нашей культуре пасть под бременем скотского мифа, несущего в себе комплекс жертвы, апатию и уныние. Пора качнуть маятник в другую сторону.

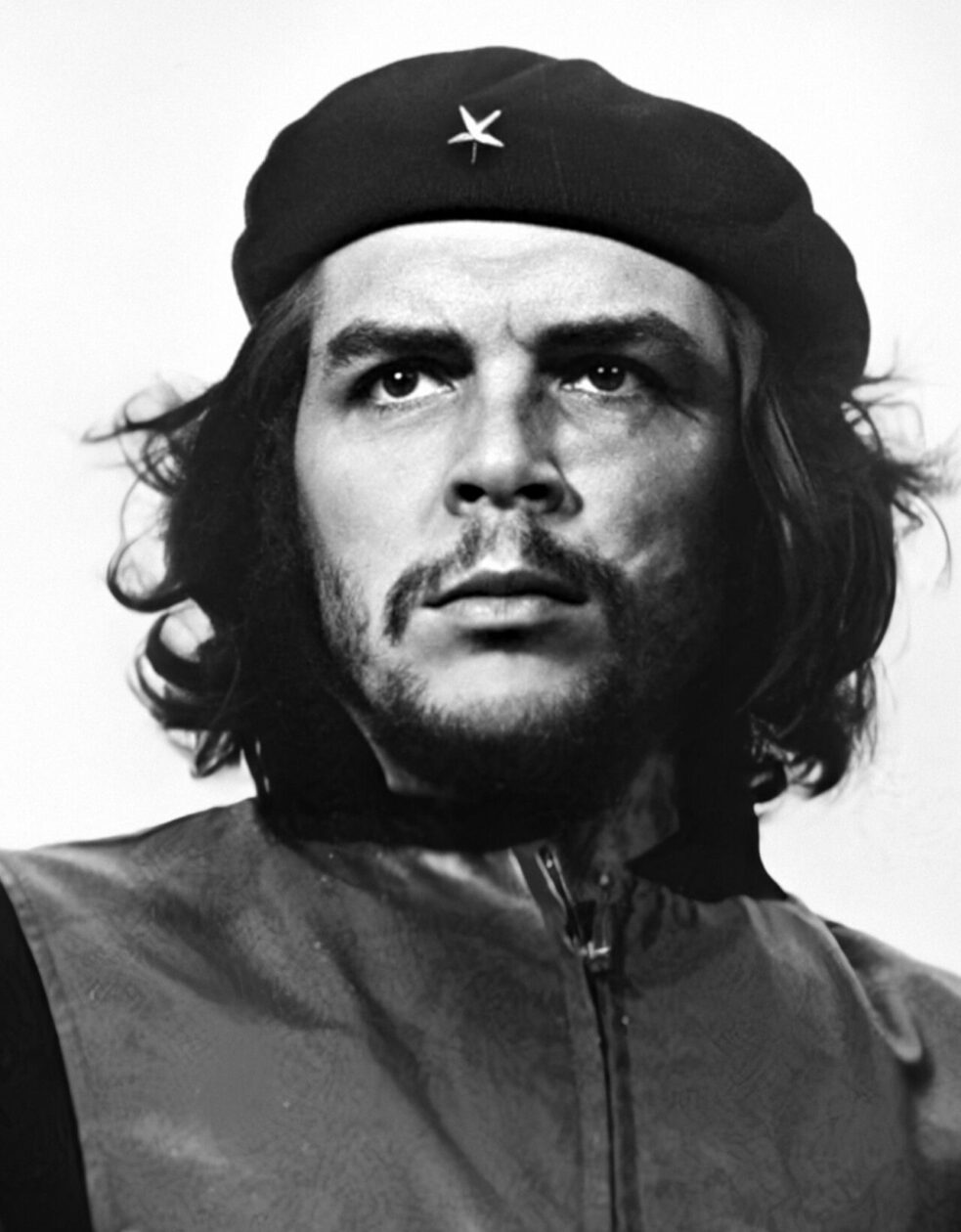

Парадоксальная ситуация: в современном российском культурном поле отлично представлены западные колониальные мифы. Мы знаем их назубок, мы включили их в школьные и университетские программы и позволяем им влиять на умы. Между тем вдохновляющий и спасительный для нас Большой антиколониальный миф существует где-то на периферии нашей культуры. В советское время мы активно издавали писателей Азии, Африки и Латинской Америки. В те годы Боливар, Дипонегоро, Хоакин Мурьета, Хосе Марти, Сандино, Аун Сан, Хо Ши Мин, Че Гевара, Альенде, Патрис Лумумба и многие другие были героями, о которых рассказывали книги в серии «Жизнь замечательных людей», передачи, фильмы, романы и даже рок-оперы. Мы ставили спектакли и снимали мультфильмы, проводили фестивали и конференции, на которые съезжались писатели и кинематографисты с трёх континентов. Стоило ли от всего этого отказываться?

Эрнесто Че Гевара / Википедия

Большой антиколониальный миф уходит корнями в легенды и эпосы разных народов; он говорит с нами прозой Рабиндраната Тагора, пьесами Воле Шойинки, стихами Йейтса и Пабло Неруды; он подкреплён множеством великолепных текстов литературы отвоевания – литературы, которая возвращает гордость и дарит надежду. Эта литература помогает народам вспомнить своё прошлое и восстановить связь времён, прерванную вторжениями европейских колонизаторов.

Выдающиеся писатели Азии, Африки и Латинской Америки уже отвоевали свои истории, заняли центр нарратива и нарушили все отведённые им границы. Они не отказываются от своего исторического наследства лишь потому, что оно вызывает насмешки и презрение белых; они принимают своих родителей, свой дом, свою родину, свою кожу.

К сожалению, голос этих писателей, наших настоящих друзей, в России по-прежнему почти не слышен. Всё это время мы были европо- и американоцентричными; мы страшно интересовались тем, как видит нас атлантическая цивилизация, и старательно, как нам и было велено, мычали, блеяли, лаяли, хрюкали, кукарекали и совали голову в западный ошейник. В итоге мы стали неинтересны – как Западу, так и самим себе. Почему бы теперь не последовать примеру писателей той же Африки? Почему бы не поместить в центр нарратива себя? Почему бы не познакомить Запад с тем, как его видим мы?

Если мы хотим сохранить свой народ и свою цивилизацию, затягивать с этим не стоит. Народ не может жить по негативному скрипту; народ не может жить без настоящих историй. За утратой национальной культуры идет утрата языка, и некогда единый народ разбегается по другим языкам и культурам.

Пространство историй – это орган самосознания и самоосмысления, без которого невозможно сопротивление внешним вызовам и просто независимое существование. Это пространство должно соответствовать Великому нарративу, который уже принят всем обществом. Такой нарратив у нас есть: в XX веке наша страна отбила чудовищное нашествие с Запада и возглавила антиколониальное движение. Время показало, что все остальные цели являются химерами. Это значит, что нашей культуре не обойтись без дружбы с народами глобального Юга; не обойтись без литературы отвоевания; не обойтись без Большого антиколониального мифа.

Владимир Путин (на экране) участвует по видеосвязи в заседании в узком составе в рамках саммита БРИКС в международном конференц-центре Sandton. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Поэтому и писать по-русски нужно так, чтобы это было интересно в странах БРИКС+. Необходимо писать о наших непростых отношениях с Западом, о борьбе с колониализмом-неоколониализмом и т. д. Там это оценят».

В свою очередь, литературный критик и публицист Михаил ХЛЕБНИКОВ отмечает, что «издатели из стран БРИКС говорят об интересе к современной русской литературе»:

«Но активно издавать ее мешает дефицит информации о наших книгах, изданных с постсоветского периода.

Так в Иране, где хорошо развита книжная культура, хорошо знают наших старых писателей. «Нам известны русские классики, – говорит Мариам Хашемиан, руководитель правового отдела тегеранского издательства «Чешме». Чехов – самый читаемый в Иране иностранный автор, уточнила руководитель центра «Русский мир» в Тегеранском университете Захра Мохаммади. А Хамед Каземзаде, секретарь по международным делам иранского издательства «Негарестан Андише», говорит, что они переводили Булгакова и Зощенко. Современные российские авторы читающей публике известны гораздо хуже, хотя «Негарестан Андише» перевел на фарси книгу Викторию Токаревой. У издателей недостаточно информации о российских авторах и книгах, которые были бы интересны иранскому читателю, уверены Каземзаде и Хашемиан. О похожей проблеме в Индии говорит Нил Уайт, управляющий партнёр холдинга Norvicson Advertising (Мумбай), в который входит издательство. Информационная лакуна возникла в 90-е, сказал издатель. Для Ирана дефицит сведений особенно чувствителен, учитывая особые критерии выбора книг для перевода, связанные с государственной цензурой. Издание каждой зарубежной книги требует согласования с Минкультом Ирана, пояснила Мариам Хашемиан. Цензура не пропускает сцены секса, употребления наркотиков, а также политических коллизий, болезненных для Ирана.

Иран. Тегеран. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер на экстренном заседании правительства в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси. По данным иранских СМИ, вертолет, на борту которого находился президент, совершил «жесткую посадку» у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. Фото: ZumaTASS

Какие книги интересуют восточных издателей? Нил Уайт говорит, что индийскому читателю будут интересны разные жанры художественной литературы. Хамед Каземзаде, говорит, что у Ирана есть серьёзный запрос на российскую историческую литературу, особенно ту, которая отражает противостояние России и Запада. Захра Мохаммади сказала, что есть запрос на сборники рассказов: проще решать проблему с переводом на фарси. Особенно интересны рассказы для юношества, а также проза, в центре которой стоит современная женщина.

Тема, которая точно неинтересна иранскому читателю, – драма распада СССР. В 90-е рынок оказался перенасыщен такой прозой, отметила Хашемиан.

«Для того чтобы решить проблему информационного вакуума, нужно наладить регулярное оповещение заинтересованных издательств о потенциально интересных книжных новинках, – считает руководитель фонда «АРТ-дивизион» (занимается связями с Ираном в Новосибирске) Елена Богданова. – Я, например, могла бы этим заниматься, если бы у меня были актуальные информационные сводки. Я общалась на эту тему с представителями Российского Книжного Союза, но отклика пока не получила»».

Писатель Герман САДУЛАЕВ полагает, что уже сейчас «Россия может сделать большой вклад в мировую литературу и литературу стран БРИКС своей современной социальной и военной прозой и поэзией. Предпосылки к этому есть. Нужна грамотная кампания по продвижению наших патриотических авторов в странах БРИКС».

Герман Садулаев

Его тезис конкретизирует поэт Игорь КАРАУЛОВ: «Когда мы говорим о БРИКС, мы имеем в виду весь незападный мир, который очень разнообразен и включает культуры как древние (Китай, Индия), так и молодые (Африка), как малознакомые (арабские страны), так и более понятные (Латинская Америка). С кем-то возможно продолжение давнего диалога, а кому-то ещё предстоит открытие не только современной русской литературы, но и классики.

Я бы сказал, что важнее всего:

– утверждение значимости русской цивилизации, важности всех этапов её истории, её ценностей для всего человечества (историческая, философская литература);

– пропаганда возможностей русского языка как одного из мировых языков, альтернативных английскому и более удобных для международного общения, чем, допустим, китайский;

– книги о природе России, о культуре всех её народов (краеведение, этнография);

– современная военная литература;

– детская литература;

– современная драматургия».

Свой ответ на вопрос, что современная русская литература может (и должна) предложить БРИКС, формулирует также литературный критик и публицист Андрей РУДАЛЁВ:

«Во-первых, следует сказать, что наша литература совершенно очевидно приобретёт. Это необходимый масштаб всемирности, изначально свойственный ей, но в последнее время практически нивелированный. Для российской культуры, в центре которой всегда стояла литература, этот процесс важен как возвращение к себе, к своей самобытности, своей роли на мировой арене. Постсоветское эпигонство и бесконечные танцы вприсядку с единственной целью понравиться Западу – как раз и есть свидетельство той интервенции, о которой говорил президент на Валдае.

Андрей Рудалев

Происходило близкое к культурной интервенции перекодирование отечественной цивилизации, литература выдавливалась на маргинальную периферию, превращалась в мумию самой себя. Становилась провинциальной и крайне вторичной. Это была колоссальная диверсия, с последствиями которой еще долго предстоит разбираться, освобождая отечественную литературу.

Поэтому, например, и нынешний разговор художественными средствами о теме СВО, переходящий на критику Запада с антиколониальным посылом, – не просто освещение темы, а преодоление той самой интервенции. Эта работа имеет большой созидательный посыл, именно ее и ожидают от России в мире.

Следует понимать, что формат БРИКС – не ситуативный, не вызванный нынешней политической конъюнктурой, а давняя мечта отечественной цивилизации. Воля ее истории, обозначенная еще Петром Великим, который ставил перспективное целеполагание развернуться от Запада, стать медиатором цивилизаций, включив их в полифоническую симфонию. В какой-то мере это было реализовано в советские годы, наследство которых сейчас явлено в формате того же БРИКС и стало оберегом от изоляции страны.

Сейчас нужна заявка на лидерство, а не просто формализм. Раз мы стали возмутителями однополярного спокойствия, бросили вызов западному произволу, то необходимо закреплять позиции. Придавать этому процессу институциональный характер. Об этом, кстати, еще с самого начала СВО на всех возможных площадках говорит писатель Захар Прилепин.

Захар Прилепин. Фото Сергей Бобылев/ТАСС

Оппоненты продолжают рассуждать о вине отечественной литературы, которую они последние десятилетия пытались переписать, наполняя ее своим содержанием. Все это еще раз подтверждает аксиому, что она содержит нечто фундаментальное, неотъемлемое, особую кодировку отечественной цивилизации.

Литература поможет сформулировать сферу идей, противостоящих западной гегемонии. Создать соответствующую систему образности, понятийный аппарат. Как это уже было в XX веке, когда происходило освобождение мира от колониального гнета. Революция, Ленин, справедливость, Победа, космос – были символами того мирового преображения.

Конечно, должна быть премия, альтернативная Гонкуровской, Букеру и Нобелевке. Кому как не цивилизации Слова, наследнице великой книжности и литературы, инициировать подобную премию! На это должна работать и система книжных ярмарок, которая сейчас используется не в полной мере, преимущественно как формат литтуризма. Следует помнить, что на европейских книжных ярмарках всегда было серьезное идеологическое наполнение: продавались плохие новости из России, тема ГУЛАГа и прочий арсенал штампов. Этот заказ и транслировался на российскую почву.

Сейчас Россия может представить свою правду через военную и антиколониальную тематику, чтобы создать глобальную культурную альтернативу западному катку. Сделать это вполне по силам, нужна воля и понимание того, чего мы сами хотим в долгосрочной перспективе. К примеру, есть прекрасная повесть Дмитрия Орехова «Журавлики», отлично раскрывающая колониальную суть западной цивилизации.

Необходимо выписать ей путевку в большой мир, и она без сомнения будет отлично воспринята в большом мире. Это же касается и романа Валерии Троицкой «Донецкое море». Через них мы сможем показать не только нашу правду, но общую для мирового большинства, выстроить необходимую систему рифм для межцивилизационного диалога, для построения Большого антиколониального стиля с симфонией мировых культур. То есть как раз того, о чем говорил Владимир Путин, отмечая, что «само существование России – гарантия того, что мир сохранит свою многоцветность, многообразие, сложность, и это залог успешного развития»».